|

平素より当スタジオをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、より快適で効果的なトレーニング空間をご提供させていただくために、当スタジオは新しい場所に移転することになりましたことをお知らせ申し上げます。

移転先の詳細 ◆ 新しい住所: [大分市府内町3-2-21 クボタフォトビル1階/2階] *現在のスタジオから徒歩3分 ◆ アクセス方法: [大分駅より徒歩10分, 大分市の府内五番街沿い(お茶の若竹園向かいのビル)] ◆ 営業開始(予定)日: [2Fエリア: 2024年8月4日, 1Fエリア: 時期未定(秋ごろ)] 移転に伴うスケジュール □ 移転作業は8月3日に完了予定です。 □ 新しいスタジオでは、翌日の8月4日から通常通り運営いたします。 移転期間中は、一時的にご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、皆様のご理解とご協力をいただけますようお願い申し上げます。新しいスタジオで、より良いトレーニング体験を提供できるよう、スタッフ一同努めてまいります。 移転に関する詳細やお問い合わせは、お気軽にお問い合わせください。 今後、フロアが2面に展開することにより、”パーソナルトレーニング”に関わらず、セミパーソナル・グループトレーニング・セルフトレーニングさらには、ワークショップ開催やイベント事業まで、「健康」という価値を主軸に置きながら、皆様の人生に少しでも楽しさと喜びの貢献ができればと思っております。 今後とも、末永いお付き合いのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 Navigate 代表 早田 航 メールアドレス: [email protected] 代表電話番号: 09037355170 みなさんこんにちは。ナビゲートのソウダです。 今朝方、ふと、パーソナルトレーニングはどんな時代に移ってきたのだろうかと考えてみました。 YouTubeなどのオンライン上で、エクササイズを学べる便利なツールが広がってきましたよね。 その分、それらの「ツール」と一人ひとりの「ニーズ」を繋ぐ役割がトレーナー側にも求められることになっていますし、クライアントの側も、ただ単にエクササイズの指導をしてくれる人を探すという目線から、もっと多くを求めていいんだ!という気持ちになってトレーナーを見つける”べき”時代になっています。この人トレーニング単体を知っているだけではなく、その経過も理解してくれるのか?栄養についても相談できるのか?モチベーションが下がった時にどう励ましてくれるのだろうか?などなど、どんどん求めて良くなっているのです。そうでないと、時代が逆行してしまいますね。 とはいえ、トレーニングはできるだけ整理されてある方が良いですよね。それも世界中のトレーニングがひとつにまとまって一覧として見ることができるとなれば興奮しませんか?(するする!)そんな偉大な仕事を成し遂げてくれている素晴らしい組織を見つけました。2020年にNYに創業したSupersetは「トレーニング」「ターゲット部位」「YouTubeリンク」をセットとし、1225個も情報を整理してくれました。Navigateでもこの情報を一部改変し、日本人に向けにアレンジさせてもらいました。これがオープンで利用できるようにしている太っ腹さに感服です。 彼らの使命の光が日本にも伝わり、多くの方がフィットネスライフを始めることができる一助にもなるのではないかと思います。こちらにPDF形式で添付いたしますね。1225個もの筋トレ辞書ともいえる膨大な情報源の海を、溺れないように(笑)味わっていきましょう♪ それでは、今日も素敵な筋トレライフを。 Navigate 早田

2024年6月23日(日)開催

「ストレッチ&ポール ワークショップ 第三弾」詳細 どんなにからだが硬い人でも無理なく痛みなく行えるストレッチをお伝えします。 運動をはじめようかな。そう思ったときにまずはじめるべきことはストレッチです。ダイエット、体力アップ、姿勢作りに必要な最初のステップはストレッチです。大変ではないけれど、体には効果絶大。いつからはじめても体は柔らかくなります。 みなさんこんにちは。ナビゲートのソウダです。 今回、私が探究を続けていたひとつの学びが一段落したので、そのシェアをさせていただきたくこのブログを書いています。それは、私が所属するアメリカスポーツ医学会が運営・発行している証明(クレデンシャル)しているものであり、新たに獲得した知識体系や現場での運動指導方法を含むものであります。 さて、そもそもACSM(American College of Sports Medicine、アメリカスポーツ医学会)とは何かといいますと、スポーツ医学および運動科学の分野で世界的に権威のある専門機関であって、今から70年前の1954年に設立され、運動生理学、運動科学、スポーツ医学、フィットネス、健康増進に関する研究と教育を推進している機関であります。 私がトレーナーの師と(勝手に)仰ぐ人がこの資格を取得しており、日々研鑽に励んでいる姿をわずかばかりですが垣間見ることができたことがあり、これはきっとその価値があるものだろうと思い、勉強を始めました。あの8年前?が懐かしく思われます。さて、そのACSMが新たにこの機関の中核として据えられたプログラムとその方針が「Exercise is Medicine(EIM)」です。このEIMの目的は、「運動」を治療および予防のツールとして使うことを推進し、医療従事者とフィットネス専門家が協力して、患者や一般の人々に運動の重要性を伝えることです。私もこの考えに深く同意し、取得へ向けて学びを始めました。 パーソナルトレーナーがこの資格を活用して、どのように多くの方に貢献できるのかを改めて考えてみました。まずは対象者です。

1. の一般の方は、運動を通じた健康維持や病気予防のための効果的なプログラムを提供できますので、当然といえば当然でしょうか。薬だけに頼らない。自己流と経験則だけで解決しようとしてもなかなか良い兆しが見えない方に対して指導をさせていただくというものです。シンプルに、効果があるものを効果的に実践するということですよね。闇雲から抜け出せるわけです。 2. これは主に、慢性疾患の管理に寄与できるものです。例えば、糖尿病、高血圧、心臓病などの慢性疾患を持つクライアントに対して、EIMの知識を活用して、安全かつ効果的な運動プログラムを設計し、病気の管理と症状の緩和をサポートします。糖尿病と聞くともしかすると運動は禁忌だと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、運動は大切な予防・軽減のための重要な要素となります。 3. の高齢者ですが、”ジム”と聞いて連想する?マシンを使ったトレーニングでは高齢者の方に必要な転倒予防であったり、日常生活での動ける身体づくりの実現は実のところ、難しいものです。ご高齢の方には、筋力、柔軟性、バランスを改善するプログラムを提供し、その方にぴったりの内容を共有していかなければなりません。 だんだんと書きながらあつくなってきてしまいました。できるだけ簡潔にいきますね(笑) 4. リハビリ中の方へは、例えば、変形性膝関節症という言葉を聞いたことありますでしょうか?膝が痛いという症状ですが、これにも深い膝への理解が必要となります。膝の関節内部はどうなっているのか?膝の構造と機能の理解があるか?医療機関との連携の必要性は?また、どのくらい動くのか、どのくらい動かせることが理想なのか。さらには、どれくらい”良い動き”ができているのか。その一回の歩行による膝の曲げ伸ばしによって、膝関節内部の軟骨にダメージは出ていないものか?もし、膝内部の損傷が強いものであれば、どれくらい膝外部(筋肉)の能力(筋量・柔軟性)を高めないといけないのか。などなどを考えないといけないわけです。 5. メンタルヘルスとは非常に奥深いものです。これをしたらよくなった。これをやめたらすっきりした。というような短絡的な解決策はないものがメンタルヘルスです。それは当然ですよね。私たち一人一人は、それぞれの世界を持って生きているわけです。そんな一人ひと宇宙の世界をこれをすれば大丈夫。なんて言えるはずがありません。ただ、だからといって手放しにしても良い方向に向くわけではないので、ある程度は体系立てられた戦略を持って、取り組む必要があるわけです。実践的なガイドラインは、一人だけで築けるものではなく、多くのデータが集まって、その共通事項を網羅的に整理してくれているので、それに則らない手はないわけです。とはいっても、ガチガチにその型にはまることは気をつけなければなりません。型を抑えて、型を捨てるということでしょうか。 6. これは補足となりますが、統合的なケアを実現するためには医師や理学療法士などの医療従事者とのフラットな関係性が欠かせません。情報がスムーズに共有され、それぞれの領域がなだらかに統合されることが、”おひとり”の結果に直結してきます。 さてさて、熱くなっては自ら冷却してを繰り返しながら、できるだけ簡潔にまとめてきたつもりでしたが、いかがでしたでしょうか?ここでもう一度まとめると、Exercise is Medicineの認定資格を取得することで、パーソナルトレーナーは、運動が健康に与える科学的な影響を深く理解し、クライアントの健康目標に合わせた個別の運動プログラムを設計・提供する能力を向上させるということです。このことによって、さまざまなバックグラウンドや世界観や健康状態を持つ人々に対して、より有効なサポートを提供し、全体的な健康とウェルネス向上に貢献することができるのです(目指せるのです)。 さて、私もまだまだこのEIMの旅は始まったばかりです。この資格・証明を通して、多くの現場力を身につけ、それによってお一人ずつが幸せを獲得していけることを目指して行ければと思っています。 最後までお読みいただきありがとうございました。 Navigate 早田 2024年6月23日(日)開催

「ストレッチ&ポール ワークショップ 第三弾」詳細 どんなにからだが硬い人でも無理なく痛みなく行えるストレッチをお伝えします。 運動をはじめようかな。そう思ったときにまずはじめるべきことはストレッチです。ダイエット、体力アップ、姿勢作りに必要な最初のステップはストレッチです。大変ではないけれど、体には効果絶大。いつからはじめても体は柔らかくなります。 みなさんこんにちは。ナビゲートのソウダです。

先日5/26(日)に表題のワークショップが開催されました。ここでは、ストレッチポールを用いた基本的なほぐし、のばしのテクニックをお伝えする機会をつくりたいなという思いで開催することとなりました。ですが、こちらの想定を超えるほどスムーズに進んだこともあって、急遽、カラダづくりの基本となる筋力トレーニングもご紹介することとなりました。 体がほぐれて、筋肉が伸びたら、今度は少し”鍛える”こともやってみたいなという自然な好奇心をお持ちいただけたことには私も嬉しい思いでした。 また、今回のワークショップは私にとっても大きな実りあるものとなりました。それは、体づくり、とりわけ筋肉を育てていくという方向性を持った場合、やはり「ほぐす」「のばす」「きたえる」の三拍子が揃うことの重要性を再確認できたことです。 ①ほぐしたとしても、それだけならまた元に戻るし ②のばそうとしても、ほぐれていないと伸びにくいし ③きたえたとしても、カチコチの筋肉のままだとさらにカチコチの筋肉がつくし で ①~③はどれも欠かすことのできない要素がつまっているなと思いました。 しかし、これから一歩先に進み、このことを再考したときに、もしどれか①、②、③のいずれかが十分なレベルに達していれば、わざわざそれを何度も何度も繰り返す必要がないということでもあります。具体的には、柔軟性がものすごくあれば、筋力トレーニングをしていく方が、よりよりカラダづくりに貢献してくれます。また、十分に筋肉が発達しているのであれば、わざわざ筋トレを繰り返すよりも、ほぐしやストレッチをしていく方が自然な美しさを引き出せるということです。そのバランスの見極めは、こちらのトレーナーとしての判断が若干は必要なのかもしれません。ですが、それだけではなく、あなたがどんなカラダづくりをしていきたいか、もっと言えばどういう風に自分のカラダとの関わりをしていきたいかをこちらに聴かせてもらうところが大きいかと思います。ずっと、働き続けられるカラダでいたいのか、趣味の登山を長く続けるためなのか、これからマラソンを始めようとするのか。はたまた、ただただ健やかに暮らしていきたいのか。それらは千差万別であります。 少し飛躍的な話になってしまいそうですが、カラダを見つめるとはどういう人生を送っていきたいかな?と考えるきっかけになりうると思うのは私だけでしょうか。それは、カラダづくりをはじめようとする現段階で定まっているものである必要はありませんし、途中で見えてくることもあるでしょう。いずれにしても、自分のカラダを大切にするということは、より自分らしく生きることができるひとつのきっかけにもなりうるということを私は思います。 最後に、今回のワークショップも開催できたこと、本当に嬉しく思います。今回もご参加いただき、本当にありがとうございました。 次回のワークショップは「はじめてのストレッチ-カラダがとっても硬い人向け(仮)」としたいと思っています。またこちらのホームページにて情報を更新させていただきますね。 引き続き、どうぞよろしくお願いします。 いつの日か、みなさまとご縁が持てる日を心待ちにしております。 Navigate 早田 ふと本棚に目を向けると、今の自分の関心ごとに応じて、視点がうつろうことが面白いと感じている。今朝は石井直方先生の「筋肉強化の教科書(東京大学出版会)」であった。器具などを用いず、少ない運動量で大きな効果を得るという”スロトレ”の第一人者である石井先生の本が私の目に飛び込んだ。というのもきっと、私の心は改めて筋肉の構造と機能を知りたいと思ったのだ。 -- あれは私が大学1年生の時、今日から俺は筋肉をマスターするんだ!と一人で意気込み、ノートを用意して、解剖学の基本の基本から勉強を始めた。ノートのタイトルには「筋肉ノート」というなんとも陳腐なネーミングをあてていたが、当時はそんなこと気にしていなかったように思う。6畳一間の部屋と玄関をつなぐ細い廊下部分に奥行きの狭い簡易的なテーブルを用意して、どこで手に入れたか思い出せない弱々しいキャスター付きの椅子に腰掛け、書を広げ、ペンをとり、学び始めたのだ。 そして、まさに今から勉強を始めようとしているその時に、ある友人が突然、自宅に訪れた。これあげるよ、と。渡されたのは石井直方先生の本であった。彼と私は、出会って間もない期間ながらも、私が筋肉に関心があるということを気に留めてくれていたようで、そんな私に良書を渡したいという思いがあったらしい。というのも、彼の地元のトレーニングジムは、そのジムのオーナーがこの石井先生と懇意の関係にあるらしく、指導法とトレーニング機材の種類などにおいても、地元で”あのジムは次元が違う”と囁かれていたという。 その本には、目から鱗のことばかりであって(今思えばそれはほんの基礎に過ぎないのだが)、高校生の頃に知っておけば、もっとテニスが上手になったのかもしれない!と嘆きながらも興奮して勉強を始めていた。筋トレの本は即実践が要求されることもあり、ページをめくるごとに、立って筋トレしたり、寝て筋トレしたり、壁に向き合ったり、枕を使ったりと、忙しかったように思う。 そんな書を受け取ってから、早15年である。まさしく筋肉のことばかり考えていた期間であったように思う。しかし、どれだけ自分が学び得ているのか、ふと不安になることの方が多い。この15年間を濃縮に濃縮を重ねるともしかするとほんの1年で成し得れたことなのではないか?と考えることもある。学び方を知らなかったことも大きな要因だろう。そして、学べば学ぶほどに知らないこととその領域の深さに目が眩んでしまう。もうはっきり言っておわらない旅である。そんな”道”であるから惹かれていることも同時にあるような気はするが.. (本題に入る前に昔話にお付き合いいただき申し訳ない。。ついつい筋肉談義に花が咲き..) そうそう、「からだのひきしめ」ということにテーマを絞ると、ここまでの学びを通して思うところは、「筋トレ」「有酸素運動」「食事」の3つに取り組んだら良いということである。脂肪を燃えやすくする筋トレ、生活の中でよく動く有酸素、そして、何を食べているのかを自覚的になり、欲求に任せるままにしない食事。この3つを抑えると「ひきしめ」は手に入る。いや、それに成る。という方が適切かもしれない。ひきしめはどこか自分から離れたところにあるのではなく、自分の中にすでにある、なんていう言い方もできそうな気はする。そして、最も大切なことは、それらの行動も思考をも下支えする「心」の問題である。 一日一日、克己心と自制心を育むということが実はシンプルであり大切なことであるということを、石井先生の隆々とした筋肉を見ながら私は反省をしています.. お手隙の際にぜひこちらの記事を読んでください。石井先生の生き様が感じられます。 筋肉はうそをつかない がん治療しながら研究続ける 東大名誉教授・石井直方さん それでは、今日も良い一日を! Navigate 早田 「ストレッチ&ポール ワークショップ 第二弾」開催決定 ポールを使って身体のゆがみの解消し、綺麗な姿勢づくり、しなやかな柔軟性向上を目指していきませんか? <開催詳細> 日時: 2024年5月26日(日)10:30~12:30(途中休憩あり) 場所: 大分市府内町1-6-41 GRC opus funai 5 4A スタジオNavigate 参加費: 7,000円(教材費など全て込み)(早期割: 2024/05/1迄の申し込みで6,000円) 参加人数: 6名(最小施行人数3名) 必要な持ち物: 動きやすい服装、汗拭き用タオル (ポールはこちらで準備しています) 決済方法: 現地での現金徴収(釣り銭の出ないようにご協力ください) 申込方法: 下記のフォームに必要事項を記載して申し込みください。 ご連絡先: [email protected] みなさんこんにちは、ナビゲートのソウダです。

先日、奈良国立博物館へ訪れて、表題の展示会へ行ってまいりました。1200年前の光景がこうも如実にイメージできることがあるのかと思うほどに、当時の様子が鮮明に味わえる素晴らしい会でした。展示物では重要文化財にも指定されている弘法大師行状絵巻[巻第三]は、荒れ狂う海を超えて、遣唐使船に乗って唐に向かう空海の想いと情熱がほとばしっており、その様子に想いを馳せるとうっとりするとともに胸が高まりました。さらに、国宝にもなっている空海が最澄に宛てた手紙「風信帖」は言葉どおりの感動ものでした。感動以上の感動をあらわす言葉があれば、それを使いたいほどに感動的でした。他者を思いはかる尊敬の気持ちと、それをより引き立てる謙虚な姿勢とが、美しい書によってさらに心が込められ、涙ぐむほどに胸が熱くなりました。 そんな空海展を熱く語ってきましたが、元々は、奈良の興福寺と薬師寺を目指して赴いた旅でありました。ただ、そこを訪れる最中のどこかのお店で、パンフレットを見つけ、すぐ近くでこの展示会が催されていると知り、急遽ここにも足をのばしたのです。上記2つのお寺は、それはそれで素晴らしく、日本が誇る法相宗の宗派を体感する寺院は荘厳というよりも開放感と温かみに溢れていました。近頃感心を高めている唯識学という学びがよりリアルに味わえる良い機会となりました。 さて、そんな2つの寺院と、空海展を見た後に、これは京都の東寺にも行かねばならん!となってそのまま列車で移動し、京都へ到着しました。東寺で見た立体曼荼羅と呼ばれる弘法大師 空海の教えを表現する世界観にも圧倒され、当時から今の今まで語り継がれる理由もなんとなく想像できました。 すると今度は、その東寺で偶然にも開催されていた-草場一壽(くさば かずひさ) 陶彩画展-をみる機会にも恵まれ、ますます充実の旅となってきました。 そんなこんなで話は飛んでしまいますが、これは、トレーニングバージョンの曼荼羅を作るべきだ!と想い、今は構想と試行錯誤を続けています。トレーニングをこれから始める人も、これから始めようとする人も、一目で自分が行うことと、その目的がわかればますます意欲的に取り組めそうではないでしょうか? 空海は、伝える内容もさることながら、伝えようとする姿勢も天才的だったのではと思うのです。世の中に溢れる素晴らしい情報・知識・智慧をどのような手段をもってお届けしていくのかを考え直す良い機会となりました。 いつかは、私も立体曼荼羅を作る日もくるかもしれません(笑) 皆さも機会があればぜひこの機会に。 Navigate 早田 みなさんこんにちは。ナビゲートのソウダです。

先週末の3月30日(土)10:30~「ストレッチ&ウェルネス ワークショップ」が開催されました。2時間にわたる会全体の流れとしましては、まずはじめに、この会に参加しようと思ったきっかけをお聞きし、普段のお身体の悩みや、叶えたい目標などをヒアリングしたのちに、上半身と下半身に分かれたストレッチパートへと早速入っていきました。途中、コーヒーブレイクを挟みながら、食事や運動の継続方法、さらには今の関心ごとまで、みなさんとの間で話に花が咲き、とても和やかな雰囲気に包まれていました。みんなで身体を動かしていると、心もほぐれ楽しい会話も生まれるのだと気が付きました。よく言われることかもしれませんが、カラダとココロが繋がっていますね。改めて感じました。 さて、話が盛り上がり過ぎて、ついつい本編の内容に割く時間がタイトになってきたこともありましたが、それでも、今後も運動を(特にストレッチから)継続していきたいです!という意思をお聞きできて、この会を開催できたことに私自身が満足をいたしました。もう少し、お一人おひとりの個別のメニューを作成する時間を捻出すればよかったかなと思いましたが、その調整はまた次回のために生かしていきたいと思います。 最後に、「きっとあなたの健康はあなただけのものではない」ということをここに記しておきたいと思います。それは、あなたの笑顔と健康のおかげで周りの方にさらに、幸せが運ばれるのではないかと信じているということです。「健康に生きる=命を輝かせる」ことはあなただけのものではなく、周りの方のためにもなります。一人の人生の輝きが他の方に知らず知らずのうちに影響を及ぼしていると考えることは大袈裟でしょうか?遠く離れた人だとしても、その人が毎日健やかに楽しんで生きていることを想像するだけで、こちらもニコリとしてしまいませんか?「健康はうつる」とでも言っていいかもしれませんね。 さてさて、そんなお一人おひとりの健康のきっかけが、ここナビゲートで生まれ(それはたまたまのことではありますが)それがさらに波紋を立てて周りの方との共鳴が起こる未来を夢想すると、とても暖かな気持ちになります。実際、会の最後には、今後の人生において自分の身体とどう向き合っていくか、などまで話が膨らみました。何事でも、きっかけはほんの些細なことです。その後、それを共に育む場所としても、ナビゲートが関与できれば”ジム冥利”に尽きます。 ということで、ご参加いただいた皆様、この度は貴重なお時間を捻出していただき、本当にありがとうございました。また、今回はタイミングが揃わなかった方々も、またどこかで第二段を開催できればと考えておりますので、その際はよろしくお願いいたします。 きっと次回も、のんびりと、だけどしっかりと?頭と身体に残るストレッチタイムとなるはずです。 皆さまと皆様の周りの方々の健康と幸福をお祈りして。 2024/04/04 Navigate 早田 みなさんこんにちは。ナビゲートのソウダです。 唐突なお話になってしまいますが、私は今、ひとときの時間を長崎県の壱岐の島で暮らしています。ここでの生活は自然が身近、というよりも自然そのものであり、風の強さと波の高さなどによっても生活が規定されるほどです。と言いますのも、壱岐ー博多港を繋ぐジェットフォイルでは、海面が荒れると船が出航されず、そうなれば島外に出ることも難しいのです。一方、壱岐ー長崎空港をつなぐ航空路もありますが、こちらも同様に風の強さによって影響を受けやすい状況です。 さて、そんな島での暮らしですが、大分、博多、大阪、東京などでの仕事や勉強、ミーティングに行くためにはそれらの交通手段が欠かせないものとなります。いくら時代がオンラインだったとしてもリアルでの対話や時間の共有、さらには2Dでは感じられない暗黙知のようなものがそこには多くありますので、それらを体感するには、その場への参加が大事なように思います。そういうことで、これまでの人生では手にすることがなかった風速計のアプリをダウンロードして、風の強さと方角に敏感になり、出航されるのかどうかを気にする日々を送っています。 そんな壱岐における食生活は、食材の豊かさは抜群!という形容がふさわしく、旬の野菜と魚のおいしさには感動しっぱなしです。近頃では”つぼみな”という野菜を口にしたのですが、茎の白い色と葉の鮮やかな若い緑色が綺麗で、初春を感じるさわやかな味でした。また、どこのスーパーに出向いても、鮮魚コーナーは朝どれの丸々と太ったアジやサバがずらりと並び賑わっており、それを刺身にしたり、焼いたりと魚好きにはたまらない生活です。 さてさて、話をもう一度戻すと、そうした風や天気などからの制約を受けてしまう生活、と一瞬は感じるものの、そう思うのはただのこちらの都合であって、人間中心に生きてしまったなと反省をするのです。天候による心地よい拘束は、自分を今一度自然に還らせてくれる存在だと感じています。自分でコントロールできると思うことが甚だ勘違いであったと説教をされているようにも思うのです。自然というフィールドに生きている私たちは、やはり自然に即したマインドと行動をもつべきで、その方が人間としても”自然”だと実感しています。 そう思っていた矢先、自室の部屋から見える桜の木からもこれに似たことを教えてもらうことがありました。この木もまた、自然の中に身を置いている一人です。日本では四季があるように、花は咲きたいタイミングで咲くというよりも、待つ時は待ち、咲くべき時に咲いているということを心に刻んでいると思うのです。これを人間に当てはめて考えた時に、年がら年中、夏のような勢いとダイナミックな成長を成し遂げようとすると、それはどこかで無理がくるようにも思いますし、パッとしない成長なのではないかとも感じます。 今、どんな時期に差し掛かっているのか(冬: 冬眠期、春: 開花期、夏: 成長期、秋: 結実期)を考えることは、多くの場面でも大事なポイントのように思えました。 2024/03/06, 長崎県壱岐市 皆様こんにちは。ナビゲートのソウダです。今回、皆様にお知らせしたいことがございます。それは「[初開催!]ストレッチ&ウェルネスワークショップ」の開催決定のご案内です。

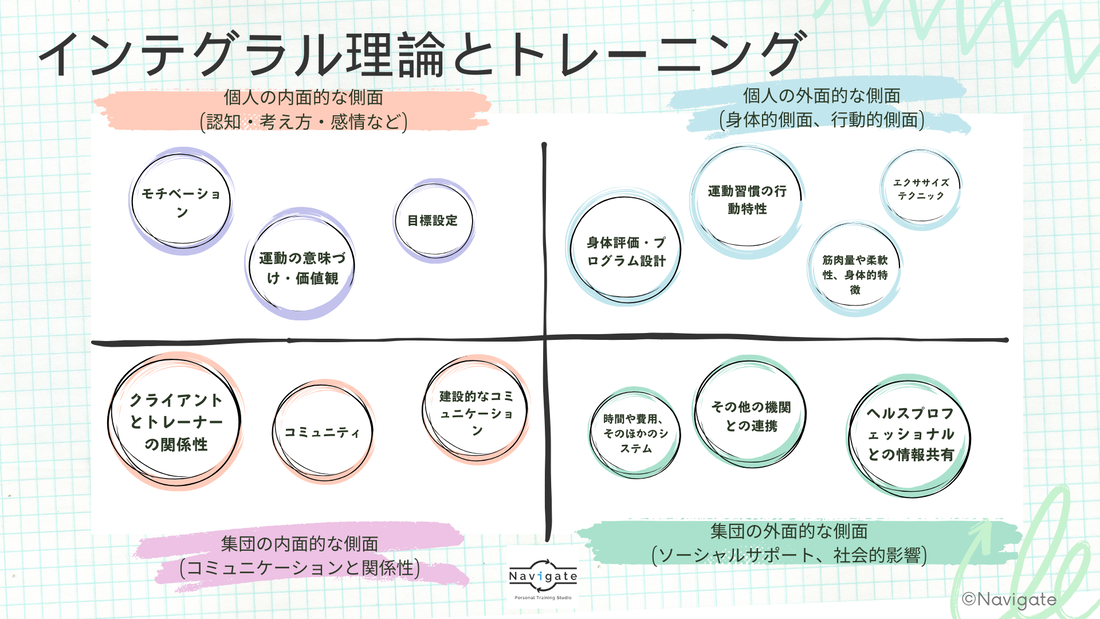

このワークショップでは、体に硬さを感じる、日常の心身のストレスから解放されたいという方に向けて、あなたにぴったりなストレッチをお伝えしていきます。ストレスは精神的なものとも思われがちですが、その根幹には肉体としての体の部分も関係しています。日常生活で蓄積された疲労や筋肉の硬さなどのストレスをここで一気に!解き放ち、心身を癒していきます。 担当は代表の早田と、Navigateの認定トレーナーの2名体制で行っていきます。 どのような内容をご提供させていただくかと言いますと、 ◎個別カウンセリングによって、あなたの体の状態やニーズに合わせたストレッチ方法をカウンセリングします。ワークショップで紹介する各ストレッチにおいて、特にどこに重点を置くべきかをお伝えします。 ◎ストレッチセッション: プロの指導のもと、体を柔軟にするための効果的なストレッチ王道8種類+2種を学びます。 ◎リラックス法の指導: ストレスを解消し、心身をリフレッシュするためのリラックス法(筋弛緩法、呼吸法)を習得します。 このワークショップを受けることによって ・ストレッチの原理原則(理論)とその実施方法(実践)を理解できるようになります。 ・全身を網羅する8種類+2種のストレッチを自由自在に使いこなせるようになります。 ・自宅や職場で自分の体を自分で整えることができるようになります。 ・ご家族やご友人に習ったストレッチを伝えて健康をシェアできるようになります。 ・(最後に、修了証書を授与します) このように日常で大いに役に立つノウハウを皆様にご紹介させていただきます。そのどれもが、「初心者対象&体が硬い人向け」に準備されています。私たちの体は私たちが生きている上で一生付き合っていくパートナーです。そんな心と密接な関係にある体を整えておくことに、価値を感じる方はいらっしゃいませんか? さてさて、どんな方にオススメ方いいますと、 ✔︎座り仕事が多く、腰回りと首回りに違和感を感じる方 ✔︎日々のストレスを心身ともに感じているが解消していきたい方 ✔︎自分で自分の体を整えることができるようになりたい ✔︎ストレッチには関心があったが、きちんと習ったことはなかった ✔︎一生使えるストレッチを今のうちに習っておきたい このような方にはぴったりな内容となっています。 それでは、以下、開催詳細についてです。 日時: 2024年3月30日(土)10:30~12:30(途中休憩あり) 場所: 大分市府内町1-6-41 GRC opus funai 5 4A スタジオNavigate 参加費: 7,000円(教材費など全て込み)(早期申し込みで6,000円) 参加人数: 6名(最小施行人数3名) 決済方法: 現地での現金徴収(釣り銭の出ないようにご協力ください) 申込方法: 下記のフォームに必要事項を記載して申し込みください。 早期申し込み特典: 早期申し込み(3/15 23:59まで)での参加費用は6,000円となります。 ご連絡先: [email protected] 今月末の3月30日(土)10:30~皆様にお会いできること、心よりお待ち申し上げております。 ご不明点は上記メールアドレスまでお願いいたします。 最後に、どうかご自身の身体の硬さや運動の苦手意識にとらわれることなく、安心してお越しください。どんな取り組みにも、はじめの一歩はあります。私たちがその一歩をサポートさせていただけると、この上ない喜びです。 Navigate 早田 -部分としては正解、を超える包括的アプローチ- インテグラル理論は、ある物事一つ、取り組み一つに対して、全体的な視点から人間や社会の発達を考察するための統合的かつ包括的なフレームワークです。アメリカの意識研究家ケン・ウィルバーによって提唱されたものであり、これは、個人や組織の変容・成長への統合的な見取り図を示してくれます。インテグラル理論はメタ理論とも言われ、この理論は生物学・心理学・哲学・宗教などさまざまな領域の知識を組み合わせており、より包括的な理解と行動プランを提供してくれます。 -四象限- インテグラル理論はメタ理論(それが他の理論やアプローチを包含し、統合する能力を持っている)でもあり、その適用範囲が全体(ひとつの理論全体)の全体(多数の理論の全体の統合)であるがゆえに抽象概念を用いることが多々あり、それを活用するとなるとやや難解さを伴います。そこで、そのインテグラル理論の代表的な問題解決・包括的成長促進のための代表的枠組みを一つご紹介いたします。「四象限」という概念です。 四象限とは、個人と集団の内面と外面を表すひとつの方法です。 ここでは、テーマをトレーニングと設定し、どのようにパーソナルトレーニングの現場でこのインテグラル理論が活用できるかをみていきます。 [木を見て森を見ずにならないために]

例えば、クライアントのある方が、目標をかっちりとイメージされており、そのためのメニューを作成してほしいとオーダーをされるとします。トレーナーもうっかりそのことだけに意識がとられてしまい、言われた通りのことばかりを準備します(左上象限)。しかし、その方のこれまでの運動歴を尋ねることなく(右上象限)、クライアントの方との建設的なコミュニケーションを図ることなく(左下象限)、もしかすると病院にかかっていたかもしれないという事実を取り逃がしてしまっているかもしれません(右下象限)。ここまではトレーナーの目線での活用方法でしたが、クライアント側も一緒にこの理論にのっとって、ご自身のパーソナルトレーニングの進め方の見取り図を準備することができます。 さて、もしかすると、そんな当たり前なことを..と思われた方もいらっしゃるかもしれません。そうなのです。当然ですがその当たり前という基本を抑えるだけで、結果は格段に出やすいのです。どこかに比重が偏りすぎてアンバランスになった時に、継続性とモチベーションが途絶えてしまいます。自分の偏りはなんなのか。自分が考慮していない範囲はなんなのか?それを一目で教えてくれるのがインテグラル理論の四象限です。 さて、ここまでのインテグラル理論のご紹介、いかがでしたでしょうか? 私(早田)自身がこれまでの長い期間、トレーニングのことをトレーニングだけで理解しようとしていたことに気がつき、あえてその領域を飛び出して外からトレーニングという価値と限界を精査することになり、その時に助けられた理論がこのインテグラル理論です。 日本でもさまざまな書籍において、この理論が紹介されていますが、それらの主な活用の場は、企業、組織開発、コーチング業において散見します。今後は、トレーナーなどの対人支援者にも活用の場が増えていくのではないかと思います。 Navigate 早田 |

Author Wataru Soda Archives

7月 2024

Categories

すべて

|

||||||